ソーシャルテクノロジーの普及が、企業のマーケティング活動やブランディングに与える影響範囲は、指数曲線グラフのようなカーブをたどり拡大しています。

巣ごもり需要やテレワークなどの「新しい生活様式」も、クラウドソーシングやクラウドファンディングなどのソーシャルテクノロジー普及のけん引役を担っているようです。

弊サイト(ARIEScom.jp)は、「マーケティング R&D / PESOメディア統合管理」と「コミュニケーション最適化運用支援」をショルダーコピーに据える「アリエスコムの事業紹介サイト」です。

「どんなお仕事をされているのですか?」とのご近所さんからの問いに、「よろしければARIEScom.jpサイトの〇〇ページを読んでください。」と説明できるコンテンツを設けていきたく思います。

【目次】

わかりにくい!?アリエスコム ARIEScom のサービスメニュー

最近、私がよく提示しているアリエスコム ARIEScom がサービスを提供する「基本スタンス」のプレゼンテーションは、以下です。

このような基本スタンスのもと、アリエスコム ARIEScomのサービスの特徴を、デジタルの強みをいかしたブランディング(≒マーケティングDX)への貢献とし、以下のようなメインサービスを提供しています。

<アリエスコム ARIEScom のメインサービス・コンセプト>

アリエスコム ARIEScomは、

- 「マーケティング&コミュニケーションのPDCAサイクルでの運用を(設定し、)伴走(チェックと改善提案)することにより、

- 「多対多コミュニケーション」を最適運用に導き、

- クライアントの「デジタルの強みをいかしたブランディング(=マーケティングDX)」の目標達成に貢献する

コンサルティングを、メインサービスとしています。

※メインサービス以外に、「オウンドメディアクリニック」や「運用型広告出稿」「ソーシャルメディア公式アカウント中の人代行」「コンテンツマーケティング(ライティング)」「SEO検索エンジン最適化」など単発サービスも”切り売り中”です。

確かにどんなサービスなのか?コンセプトからしてわかりづらいメインサービスです(;'∀')が、そのわかりづらさの理由としては、

- サービスの事業領域(セグメンテーション)が、

コンサル・マーケティングR&D・分析解析・PR・広告出稿・コピーライティング・ウェブ制作運用・SEOなどアウトソースされがちな機能 と 顧問・アドバイザリーボードなど、インナーとして保持されがちな機能 とが混在。 - ブランドマネージャー(企業によってはCMOとかCOOとかプロマネなど)が、ブランディングとコミュニケーション活動を統括して「運用」していない企業が多く、サービスの提供対象(ターゲット)が特定しにくい。

の2点があげられるのではないでしょうか。

セグメンテーションとターゲティング要因がこのように特異であるが故に、ポジショニング(差別化)は必要なく、受容いただけさえすれば継続発注につながることの源泉といえそうです。

経営者自らが”デジタルの強みをいかしたブランディング”に大鉈を振るうようになるために!

「e化」や「デジタル化」のレベルならまだしも、「デジタルの強みをいかしたブランディング(=マーケティングDX)」においては、経営者自らによるコミットメントが求められ、そのブランディング目標共有のもとで「マーケティング&コミュニケーションの統合管理を継続運用」していくことがKFS(成功の鍵)であろうと考えます。

デジタルの強みをいかしたブランディング(=マーケティングDX)に、経営者自らが大鉈を振るおうとされる企業から、アリエスコム ARIEScomのメインサービスはお引き合いいただいています。

アリエスコム(ARIEScom.jp)のメインの運用支援サービスや単発サービスについては、このARIEScom.jpサイトの記事シリーズで説明していくこととします。

アリエスコム(ARIEScom.jp)へのお問合せは、以下からお願いします。↓↓

さて、今回のお題は、

コロナ感染モニタリングは「PDCAでの『チェックと改善』」の反面教師に!

です。

コロナ感染モニタリングを「PDCAサイクルでの『チェックと改善』」の反面教師に!

政府や地方公共団体は、新型コロナ感染拡大防止に向けさまざまなモニタリング指標を設定しています。

「モニタリング指標」というキーワードは、普段はマスメディアに登場することはないのですが、コロナ禍特需で毎日のように「モニタリング」というキーワードが露出しています。

PDCAサイクルで設定・共有すべき、ゴール指標(KGI=Key Goal Indicator)や、モニタリング指標(KPI=Key Performance Indicatorのうちほぼリアルタイムに計測できる指標)を説明するのに、このコロナ禍でのモニタリング指標は絶好の説明例示となります。ここでおさらい・まとめをしておきましょう。

コロナ禍での行政が実施するモニタリングを例に、企業のマーケティング&コミュニケーションのPDCAサイクルにおける指標のありかたを解説するもので、行政のモニタリングの仕組みを批判するものではありませんことご承知おきください。

「緊急事態宣言」再発令の基準(モニタリング指標)は曖昧のまま

2020年3月13日に成立した新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づき、当時の安倍総理大臣が、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に緊急事態宣言を発出したのが2020年4月7日、そして4月16日には対象が全国に拡大されました。

◆新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針-令和2年3月 28 日(令和2年5月 25 日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定のPDFはこちら↓

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0525.pdf

5月25日には首都圏1都3県と北海道の緊急事態宣言を解除。およそ1か月半ぶりに全国で解除されることになりましたが、その5月25日の記者会見で、政府の諮問委員会(当時)の尾身茂会長は、新型コロナウイルスの感染が再び拡大した地域に、改めて緊急事態宣言を出す際の判断基準について、「今後、具体的な数値を示す」考えを示しました。

2020年4月~5月の緊急事態宣言下で明らかにされた発令の判断基準は、「感染の状況」「医療提供体制」「監視体制」の3つでした。

3つの判断基準は

●感染の状況

「直近1週間の新たな感染者数が10万人当たり0.5人程度以下」になることを目安とするとしています。

またこの目安とは別に「直近1週間の新たな感染者数が10万人当たり1人程度以下」の場合は、感染者数の減少傾向を確認したうえで、

◇感染者の集団=クラスター

◇院内感染

◇感染経路が分からない症例の発生状況も考慮して、総合的に判断するとしています。●医療提供体制

重症患者の数や病床の状況のほか、患者の急増に対応できる体制が確保されているかどうかを判断基準にするとしています。

●監視体制

必要なPCR検査が遅滞なく行える体制が整備されているかどうかを判断基準にするとしています。

一方、解除したあと、感染が拡大して、再び宣言の対象にするか判断する際には、

▽直近の感染者の数

▽感染経路が不明な患者の割合などを踏まえて、総合的に判断するとしています。

上記を踏まえ、 企業のPDCAサイクル設定においては反面教師にしたいと思われる「緊急事態宣言を出す際の判断基準の問題点」は、以下のようなものです。

<「改めて緊急事態宣言を出す際の判断基準」について問題点>

- モニタリング指標はいくつか提示されましたが、ゴール指標が不明確。

もし、無症状感染者が市中に存在していることがわかっているこの段階で、「10万人当たりの感染者数」を把握しその数値をゴール指標とするのなら、無作為サンプリングでの検査等全体把握のための仕組みが必要。 - 「PCR検査体制」は指標データ獲得の仕組みであり、感染状況のキーとなる要因ではない。にも拘わらすモニタリング指標として設定されている。

- 2020年12月の時点では、いまだに政府の「緊急事態宣言」の再出の基準は明示されておらず、「ゴール指標」が不明確なまま、「総合的に判断する」との曖昧な表現で逃げてられている。

→マーケティング&コミュニケーションのPDCAサイクル運用においては、

❶ゴール指標の共有

❷ゴールまでの道程でキー要因となるモニタリング指標と各目標値を設定

❸各モニタリング指標ごとの目標到達状況をチェック

❹モニタリング指標ごとに想定される「アクション(改善策)の実施」

が必要といえましょう。

「Go to トラベル中止の判断」基準は、モニタリング指標ではなく「世論(支持率)」だったのでは?

政府の新型コロナウイルス分科会(当時)は2020年8月7日、感染状況を判断する6つの指標と数値基準を示した。

6指標は、

- 病床の逼迫具合

- 療養者数

- PCR陽性率

- 新規感染者数

- 直近1週間と前の1週間の比較

- 感染経路不明割合

4つのステージにとは

▽感染が散発的に起きている「ステージ1」

▽感染が漸増、だんだん増えている「ステージ2」

▽感染が急増している「ステージ3」

▽爆発的に拡大している「ステージ4」ステージ3は、感染対策の指針を守らずに酒類を提供する飲食店への休業要請をあげた。夜間の外出自粛要請や飲食店の人数制限も選択肢とした。

ステージ4は「緊急事態宣言などを検討せざるをえない」と位置づけた。

その後、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は、感染者が急拡大するステージ3相当の地域での観光支援事業「GoToトラベル」の停止期間の延長などを求めるため、ステージ3の感染状況を「減少」「高止まり」「拡大」の3つに分け、それぞれに必要となる対策を提言した。

にもかかわらす、政府は、「あくまで目安で、機械的に作業するのではなく総合的に判断する」「基本的対処方針に沿って総合的に判断する」「(ステージ3相当であっても)ステージ3にあたる地域はないと承知」などとはぐらかし続け、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中でも、菅首相は観光支援事業「GoToトラベル」の見直しに慎重だった。

しかし、菅総理は「このままではすべてGoToトラベルのせいにされる」などと発言し、東京と名古屋市を目的地とする旅行を27日まで一時停止とし、28日からは全国一斉の一時停止を急遽決定。

◆「支持率急落」ようやくGoTo止める 経済重視 なお小出し、政府のコロナ対策:東京新聞 TOKYO Web

首相は全国での一時停止の理由に感染拡大を挙げたが、世論に押されたとの見方がもっぱらだ。

報道各社の最近の世論調査では「トラベル」の停止を求める声が多数となっている。

5、6両日の共同通信社の世論調査では、東京を含む停止を求める回答が78.2%に上り、内閣支持率も前回11月から12.7ポイント急落。毎日新聞の全国世論調査(12日実施)では、内閣支持率40%は前回より17ポイント下落。不支持率(49%)が初めて支持率を上回った。 首相周辺は「世論調査で決めるわけではない」と否定するが、自民党関係者は「支持率急落は大きい」と指摘した。

上記を踏まえ、 企業のPDCAサイクル設定においては反面教師にしたいと思われる「GoToトラベル全国一斉の一時停止」についての問題点は、以下のようなものです。

<「GoToトラベル全国一斉の一時停止」についての問題点>

- ステージ3の感染状況を「減少」「高止まり」「拡大」の3つに分けたレベルの具体的な感染対策をを、2020年8月7日発表の4ステージの考え方に盛り込むべきだった。

(「総合的に判断」「参考にする」などと言い逃れできないほど綿密なものにすべきだった。) - 内閣支持率などの世論を考慮にいれるのが、総合的な判断材料ということならば、モニタリング指標に「内閣支持率」などの世論を反映する指標を設けるべきだった。

→マーケティング&コミュニケーションのPDCAサイクル運用においては、

❶ゴール指標の共有

❷ゴールまでの道程でキー要因となるモニタリング指標と各目標値を設定

❸各モニタリング指標ごとの目標到達状況をチェック

❹モニタリング指標ごとに想定される「アクション(改善策)の実施」

が必要といえましょう。

具体的回避施策がリンクされていない「東京都のモニタリング運用」での警戒レベル

東京都は、当初、新たな感染の確認が1週間の平均で20人以上などとなると、都民に警戒を呼びかける「東京アラート」を出し、1週間の平均で50人以上などとなると、再び休業を要請するという基準を設けていました。

その後、PCR検査での要請者数だけの指標でなく、

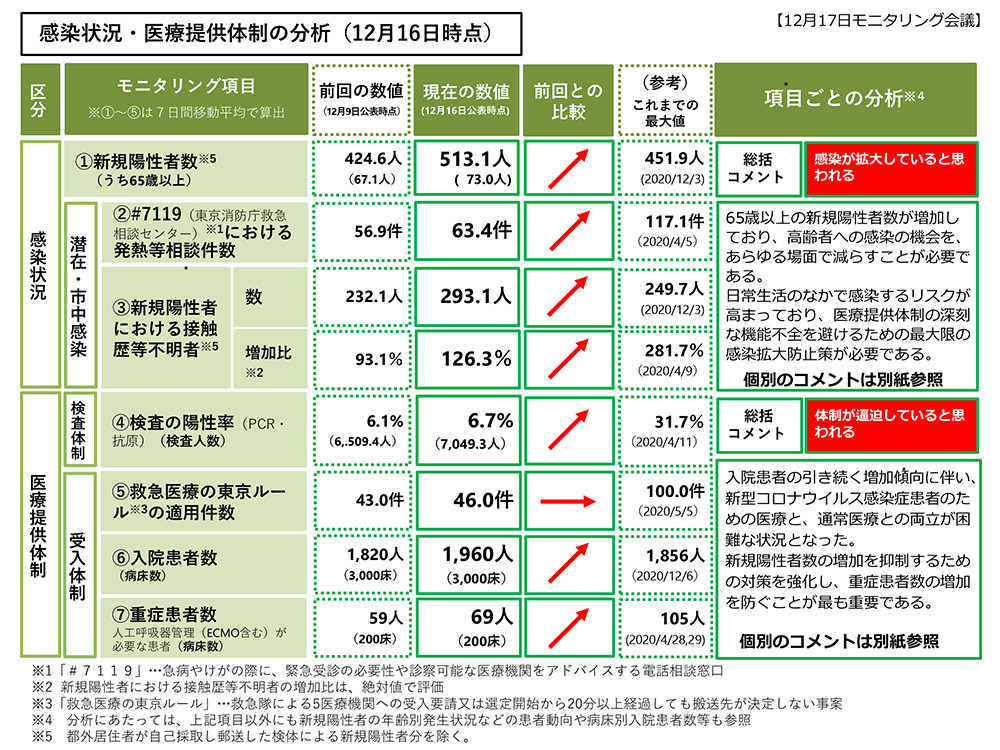

都内の「感染状況」と「医療提供体制」を2つの柱として7つのモニタリング項目を設定。毎週、専門家による状況分析を項目ごとに行い、都内の感染状況と医療提供体制それぞれについて「総括コメント」として4段階で評価するようになりました。

「感染状況」のモニタリング指標は、

- (PCR検査)新規感染者数

- 東京消防庁救急相談センターでの発熱等相談件数

- 新規陽性者における接触歴等不明者数・増加比

「感染状況」での警戒レベルは高い順に以下の4段階

▼感染が拡大していると思われる(赤)

▼感染が拡大しつつあると思われる(オレンジ)

▼感染拡大の兆候があると思われる(黄)

▼感染者数の増加が一定程度にとどまっていると思われる(緑)

「医療提供体制」のモニタリング指標は、

- PCR検査・抗原検査の陽性率

- 救急医療の東京ルール適用件数

- 入院患者数

- 重症患者数

「医療供給体制」での警戒レベルは高い順に以下の4段階

▼体制がひっ迫していると思われる(赤)

▼体制強化が必要であると思われる(オレンジ)

▼体制強化の準備が必要であると思われる(黄)

▼通常の体制で対応可能であると思われる(緑)

東京都のモニタリングの結果、まず「感染状況」での警戒レベルが(赤)になったとき、小池都知事からは「医療提供体制」を確保することがゴール指標ととらえられる発言も見受けられました。

その後、2020年12月17日のモニタリング会議の結果、「感染状況」も「医療供給体制」も警戒レベルが最高レベルの(赤)になり、警戒レベルとしてはこれ以上強い表現はないところまでに達しました。

東京都の新モニタリング項目が発表された6月末に、私は以下のようなFacebook投稿をしたことを記憶しています。

◆「東京アラート」から転じ、東京都の新モニタリング項目発表をうけて、FB投稿(2020年6月30日)

上記を踏まえ、 企業のPDCAサイクル設定においては反面教師にしたいと思われる「東京都のモニタリング運用についての問題点」は、以下のようなものです。

<「東京都のモニタリング運用」についての問題点>

- 警戒レベルごとでとるべき具体的回避施策とがリンクされていない。

(休業要請、時短営業要請、緊急事態宣言などの回避施策を警戒レベルにリンクさせることが必要) - 「医療崩壊の回避」を明確な唯一のゴール指標とし、感染状況や医療供給体制に「都民の生活行動の量と質」などの項目もモニタリング指標に加え、予測モデルも取り込んだ上で、先手先手の急所をおさえた回避策(医療体制への支援も含む)をとることが必要なのでは?

→マーケティング&コミュニケーションのPDCAサイクル運用においては、

❶ゴール指標の共有

❷ゴールまでの道程でキー要因となるモニタリング指標と各目標値を設定

❸各モニタリング指標ごとの目標到達状況をチェック

❹モニタリング指標ごとに想定される「アクション(改善策)の実施」

が必要といえましょう。

(資料) 各国の指標は、いかのPDFが参考になります。

◆新型コロナウイルス政策における証拠に基づく政策決定(EBPM):日本の政府・自治体の主要政策指標は正しい政策判断に資するのか

http://www.iips.org/research/npi_pp_takahashi_202005.pdf

まとめ

コロナ禍での行政が実施するモニタリングを例に、企業のマーケティング&コミュニケーションのPDCAサイクルにおける指標のありかたを解説してみました。

年度予算に縛られる行政機関においては、次期年度の予算どりのための「今年度予算の使い切り」と「説得材料としての効果測定」が重視され、改善を前提としたPDCAサイクルは馴染みにくいといわれます。

今回、行政から提示された新型コロナ感染症でのモニタリングの仕組みも、PDCAサイクルを前提にはしていないものといえます。

ただ、急所を押えた施策の即時実施や、迅速な意思決定にまでリンクしている指標設定がなれることは今後のKPI設定に期待します。

私はよく「PDPD症候群に陥らないように!」と、改善を前提とするPDCAサイクルを促しています。

改めて、マーケティング&コミュニケーションのPDCAサイクル運用においては、以下のステップが重要になることを示しておきます。

❶ゴール指標の共有

❷ゴールまでの道程でキー要因となるモニタリング指標と各目標値を設定

❸各モニタリング指標ごとの目標到達状況をチェック

❹モニタリング指標ごとに想定される「アクション(改善策)の実施」

上記のような、PDCAサイクルのモニタリング指標の設定には、「予測モデル」や「因果分析」などの知識も必要になります。

また、次期プランからはじまる新たなPDCAサイクルへの移行のタイミングをはかる情報もモニタリングしておくことが必要といえましょう。

アリエスコム(ARIEScom.jp)のサービスメニューの説明は、今後も段々に進めてまいります!